« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 次のページ »

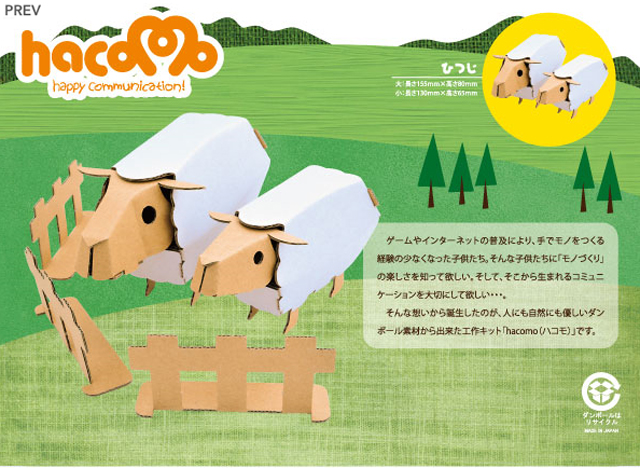

来年の干支(えと)の未(ひつじ)をつくろう

はこの中には、ひつじの親子(各1体ずつ)になっています。

ハコモから新作です。

来年の干支(えと) 未(ひつじ)をつくるキットが発売されました。

ノリやハサミなどの道具を使用することなく組み立てることができます。

動画をごらんください。

面白いのは モコモコの下ですよね。

お母さんの羊の下は 毛を刈り取られたような模様がみえます。

またビデオの最後にある もこもこ感いっぱいのキラキラふわふわしたものは

オリジナルでアレンジしました。

ダンボールだからこそできる アレンジです。

他には 綿や毛糸を使うのも いいと思います。

そして パッケージにも注目です。

1月末までなら この招福の パッケージになっています。

贈り物に最適です。

--干支(干支)の おはなし その1--

子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)

──というのは、ご存じのとおり「干支(えと)」というものです。

さて、ここに出てくる動物たちは、どうしてこんな順番になったのでしょうか。

それには、こんなわけがあるのです。

むかし、むかし、ある年の暮れのことです。

神さまが、動物たちの集まっているところで

「新年のあいさつには、元日の朝はやくでかけてくるように」と申しわたされました。

そして、神さまは動物たちに

「はやく来たものから順々に、一番、二番、三番から十二番まで、一年のあいだ動物たちの大将にしてやろう」と、約束されました。

そこで、動物たちは

「自分が一番先に行ってやろう」と、正月元日の朝がくるのを待っていました。

さて、元日になると、暗いうちから目が覚める牛は、歩くはやさも、のそりのそりと遅いので、夜の明けないうちから支度をしてでかけました。

そのようすを天井裏から見ていたねずみは、ぽんと牛のせなかにとびのりました。

牛はそれを知らずに、神さまの御殿(ごてん)までやってきました。

あたりを見まわしましたが、他の動物たちはまだ来てません。

「わしが一番さきに到着じゃ」と、牛はおおよろこびで、門が開くのを待ちました。

それから、とら、うさぎ、りゅう、へび、うま、ひつじ、さる、にわとり、いぬ、いのししの順に、動物の大将の順序がきまりました。

ところで、猫は寝ぼうをしてしまって、十三番目にやってきたので、仲間にはいれてもらえませんでした。

そして、この十二の動物たちが、それぞれ干支になった、ということです

--干支(えと)のおはなし その2--

むかし、むかし、ある年の暮れのことです。

神さまが、動物たちの集まっているところで

「新年のあいさつには、元日の朝はやくでかけてくるように」と申しわたされました。

そして、神さまは動物たちに

「はやく来たものから順々に、一番、二番、三番から十二番まで、一年のあいだ動物たちの大将にしてやろう」と、約束されました。

ここまでは その1とおなじですが ここからがちがいます

それを聞いた動物たちは、自分こそ一番のりだ、と張り切ってそれぞれの家に帰っていきました。そういう様子をじっと見ていて思いを巡らしていたのは、ネズミと牛でした。

牛は自分がのろまなことをよくわかっていたので、今夜のうちにでかけようと思っていました。一方、すばしっこくて抜け目のないネズミは、きまぐれでのんびり屋の猫をいつもバカにしていましたが、案の定、集まった動物の中に猫はいません。そこでネズミは、あることをたくらみました。ネズミは野原でのんびりしている猫をみつけるとこう言いました。

「神さまが干支を決めると言ってるよ。明後日の朝早く行った方がいいよ」

猫はネズミにお礼を言いました。

その夜中、牛がみんなに先駆けてこっそり家を出ると、ネズミはそっと牛の背中に飛び乗りました。一番乗りされてたまるかとネズミは考えたのです。明け方、牛が神さまのところに着いた途端、ネズミは牛の背から飛び降りて、「いちばん」と言いました。牛は仕方なく、「にばん」と言って神さまの前に並びました。

さて次の日の朝。ネズミに言われた通りに神さまのところに行った猫は、自分が一番だったことを喜びました。しかし神さまは当然ながら、干支は昨日決まったよ、と猫に告げました。

それ以来、猫はネズミを見かけると、追いかけるようになったそうです。

どちらのお話も古くから言い伝わっています。

2月からは このパッケージになります。

ハコモ ひつじ

今度は行きたい星へ行く挑戦

はやぶさ2号の打ち上げに注目が集まっています。

11月30日に予定されていたロケットの発射予定が延びています。

打ち上げ予備期間は12月9日まで確保されているそうですが、この間の天候をみるとチャンスは2回くらいということです。

もし、この冬に打ち上げができなかった場合は、2019年か2024年になる見通しです。

このニュースを見てから 「はやぶさ2」に興味津々です。

5年に一度のチャンス?

疑問その1 なぜ5年に一度?

それは、地球と小惑星の位置関係や、ロケットや「はやぶさ2」の能力などから、イオンエンジンをより長時間稼動させる必要が生じるためとういうこと。

長時間ってどれくらいかかるのかな?

疑問その2 長時間ってどのくらいの旅?

はやぶさ2の旅は 52億キロメートルになり 6年の月日をかけて1999JU3を往復する?

えー!想像がつきませんがそんなにかかるのですね。

疑問その3 1999JU3って?

ところで 1999JU3とは?星の名前にしては なんだろう??

1999JU3惑星とは

1999=発見された年

J=月を表す5月上旬

U3=95番目

という意味です。

1999年5月に95番目に発見された星ということです。

なんだか知れば知るほどおもしろいです。

はやぶさ2について知るのなら まずははやぶさを知ろう

疑問その4 はやぶさってどんな旅をしてきたの?

![hayabusa2_a04_01[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/12/hayabusa2_a04_01[1]-thumb-420x296-9531.jpg)

「はやぶさ」の旅

| 2003年5月9日 | 鹿児島宇宙空間観測所より打上げ |

|---|---|

| 2003年5月27日 | イオンエンジン点火 |

| 2004年5月19日 | 地球スウィングバイでイトカワに向けて旅立つ |

| 2005年7月29日 | 小惑星イトカワの撮影に成功 |

| 2005年9月12日 | イトカワに到着(20km地点) |

| 2005年9月30日 | ホームポジション(約7km地点)到着 |

| 2005年11月12日 | ミネルバ分離 |

| 2005年11月20日 | 1回目のタッチダウン・ターゲットマーカー放出 |

| 2005年11月26日 | 2回目のタッチダウン |

| 2005年12月9日 | 燃料漏れによって姿勢が安定せず、地球との通信ができなくなる |

| 2006年1月23日 | 地上との通信が復活 |

| 2007年1月18日 | 試料容器のカプセル収納・蓋閉め運用完了 |

| 2007年2月 | イオンエンジンの再点火 |

| 2007年4月25日 | 地球帰還に向けた本格巡航運転開始 |

| 2007年10月18日 | 第1期軌道変換完了・イオンエンジン停止 |

| 2008年5月末 | 地球から最遠に到達 |

| 2009年2月4日 | 第2期軌道変換開始・イオンエンジン再点火 |

| 2009年11月4日 | イオンエンジンに異常発生 |

| 2009年11月19日 | 2台のイオンエンジンを組み合わせて推進力確保 |

| 2010年3月27日 | 第2期軌道変換完了・イオンエンジンの連続運転終了 |

| 2010年4月〜6月 | 再突入に向けた軌道修正 |

| 2010年6月13日 | 地球帰還・カプセル回収 |

| 2010年7月5日 | カプセル内のサンプルコンテナに微粒子を確認 |

| 2010年11月16日 | カプセル内の微粒子がイトカワ由来のものであると判明 |

はやぶさって エンジントラブルや通信からはずれて行方不明になっていたこと

実物の大きさが思っていたより小さかったこと(1m×1.6m×1.1m)

改めて知ることができました。

では「はやぶさ2」の旅予想図

小惑星探査機「はやぶさ2」(Hayabusa2)は、「はやぶさ」(MUSES-C)の後継機です。

その目的は、C型の小惑星「1999 JU3」を探査し、サンプルを持ち帰ること。

C型小惑星には、その構成物質に有機物や水が含まれていると考えられています。

地球誕生の謎に加えて、海の水の起源や生命の原材料となった有機物の起源を探る、それが「はやぶさ2」が目指していることです。

まだまだ知りたいことたくさんあります。

でもまずは理科のこと もっと勉強しないといけないなと実感しています。

原子のこととか、軌道のこと・・物理学 軌道学 天文学

他にももろもろのことがわかれば もっと楽しくなります。

毎日のニュースの中で 何か関心のあることが少しでもみつかれば

色々それについて知りたくなります。

そんな時インターネットで調べることができます。

また、教材を使うことでより深くわかることが多くあります。

はやぶさの教材の数々

![tmn-12s[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/12/tmn-12s[1]-thumb-420x301-9537.jpg)

このパズルはレーザーで超細密加工したメタルシートから

パーツを取り外し、ペーパークラフトのように曲げたり、折ったり差し込んで

手のひらサイズのミニチュアモデルの世界を作製できます。

ハンダ、接着剤不要!

※ハサミおよびラジオペンチを用意してください。他にピンセットや拡大鏡があれば便利です。

![02221555_4f449160945da[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/12/02221555_4f449160945da[1]-thumb-420x420-9543.jpg)

この3Dアートは、日本の芸術人たちが結集し本物そっくりのジオラマを一点一点手作りで製作し、

製作されたジオラマをよりリアルに見せるため、複数の角度から撮影された日本の芸術と技術を表現した 最高級の3Dアートです。

ルールは3つだけ

数字をヒントに 隠れた絵を浮かびあがらせよう

![DSC02435[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/11/DSC02435[1]-thumb-420x474-9403.jpg)

たてよこにマスがあります。

そのマスの上と左に数字がかかれていますが、その数字は その列の中で連続して塗りつぶすマスの数になります。

複数の数字が並んでいる場合は、並んでいる順番通りに その数字の連続マスが存在するのです。

数字と数字の間は 必ず1マス以上の塗らない(白マス)となります。

これ!

面白いです。

はまってしまいました。

最初見たとき なんだかとてもむずかしそうで、めんどそうって後回しにしていて損しました。

小さなマスのものから 始めるとわかりやすくて 全然難しくないです。

なにごとも順序よくですね。

1.まずは、どこから塗りつぶすのか

一列のマスの数に対して 数字の合計 それと数字と数字の間は必ず1マスあけることが条件。

3 3 9 1

となっていれば

3+1+3+1+9+1+1で

最低19マスを使うことがわかります。

上のパズルは1列が20マスなので

ここをヒントにはじめることになります。

上から数えて塗りつぶすマスと 下から数えて塗りつぶすマス

この時にできる 共通なマスを黒くぬります。

それは どう計算してもここは塗ることになる決定となるマスだからです。

このように どうしても 塗らなければいけないところと

逆に塗れないところをかんがえながら 印をつけていくことで、絵を浮かびあがらせることができます。

![DSC02436[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/11/DSC02436[1]-thumb-420x387-9406.jpg)

いろんな問題をといていくことで

自分でも パズルをつくることができると感じました。

グラフ用紙に図柄をかいて 数字を拾い出します。

一度デモをやってみて うまくいけば しめたものです。

うまく改良して 自分で問題作りも楽しめる教材です。

答えを導きだすことの 達成感を味わえば、困難なこと 難解なこともコツコツと

やっていくことが苦にならないと パズルをしながら感じます。

1マスが答えにつながるんですね。

つい夢中になってしまうので、集中力もついています。

難問ロジックコレクション

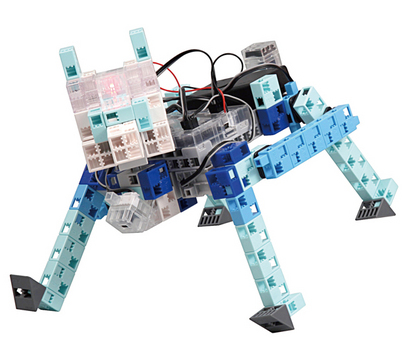

このブロックなら すべての面に接続可能

自分の思うままを形にできるので

できあがりは無限大

あとは簡単プログラミングで 動きをつけてみよう

動画いかがでしたか?

完成したロボットからは 想像できないくらい 簡単にできあがるということが おわかりいただけたと思います。

Robotist シリーズは、驚くことに対象年齢8歳以上。

小学校2年生以上であれば ひとりでもつくることができるという難易度です。

秘密はやっぱりこのアーテックブロック。

まるで粘土細工のように すきな場所にブロックをつけたすことができます。

縦横斜めすべての面に接続が可能ということです。

そして簡単プログラミング

動かしたいアイコンマークを順番にドラッグして

ならべていきましょう。

プログラミングソフトは無料です。

プログラミング ダウンロードのページは、こちら

子供たちのつくりたいロボットの目的にあわせたセット教材もあります

Robotist シリーズ

![153140[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/10/153140[1]-thumb-420x337-8933.jpg)

![153141e[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/10/153141e[1]-thumb-420x339-8936.jpg)

赤外線センサー・タッチセンサーを駆使して ロボットの動きをコントロール

![153142[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/10/153142[1]-thumb-420x336-8939.jpg)

基本パーツのセットで、ロボティストの基本を学びつつ様々なロボットがつくれます。

![153143[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/10/153143[1]-thumb-420x334-8942.jpg)

![153210a[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/10/153210a[1]-thumb-420x337-8945.jpg)

Transforming Robot(ロボティスト トランスフォーミングロボット)

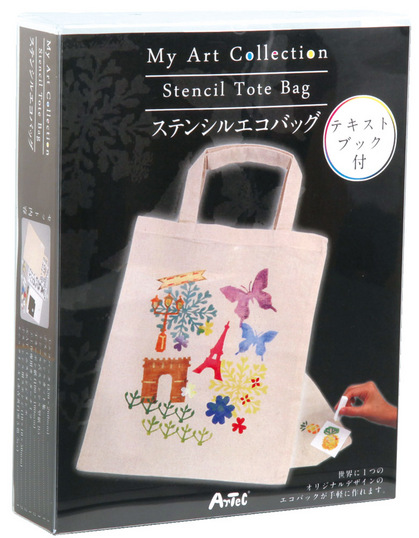

自分だけのステンシルエコバッグ

みんなに「うらやましい」って言わせよう!

【My Art Collection ステンシルエコバッグ】

1度はやってみたいと思ったことがある方も多いのではないでしょうか。

「ステンシル」。

「ステンシル」をやったことがない方でも、気軽に始められるのが、この「My Art Collection ステンシルエコバッグ」のキットです。

自分でイラストを描かなくても、セットには「ステンシルカット集」が入っているので、その中から好きなイラストを探して、型紙に写しとり、付属のカッターナイフで型紙を切り抜く。

あとは、好みの色を付けたスポンジで、ポンポンポンポン・・・

薄い色を先にスタンプして、あとから濃い色をスタンプしていきます。

また、最初に乗せた色に重ねるように次の色をのせて、美しいグラデーションカラーにもできます。

大きなステンシル作品を作るのには、「カラースプレー」を利用することが多いですが、この小さなエコバッグぐらいのサイズなら、このスポンジでポンポンが、関係のない場所にまで色を付けてしまう失敗もないのでお手軽です。

セットに入っているエコバッグはひとつだけですが、ご自分でお持ちの袋やポーチなどにステンシルしてみるのも素敵ですね。

また、最近は100均にもバッグが売ってあるので、お友達みんなでおそろいのバッグにステンシルなんていうのも簡単に出来上がります。

薄い生地の場合、色が裏面などに移ってしまうことがあるので、袋の中に不要な紙を入れてからステンシルすると安心です。

ステンシルのコツがわかると、布だけでなく、いろいろなものにステンシルしたくなりますし、イラストや文字を自分で作りたくもなりますね。

なんども作ってみる、やってみる。のは上達やアイデアが出てくるのにとっても大切なことです。

低学年の子供さんでも(カッターで型紙を切り抜く以外)できると思うので、自由な色使いで色をつけていってください。

子供も大人も簡単にチャレンジできるし、ポンポンと色を付けている間は、あっという間に時間が過ぎていきます。

どんな絵にしよう、どんな色使いにしよう・・・

考える時間はとても大切。

右脳をつかって、いきいきLIFE!

【My Art Collection ステンシルエコバッグ】

« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 次のページ »

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】

![hituji_1[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/12/hituji_1[1]-thumb-640x640-9591.jpg)

![08041501_4e3a35d0c0e0e[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/12/08041501_4e3a35d0c0e0e[1]-thumb-420x420-9540.jpg)

![Paint_by_numbers_Animation[1].gif](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2014/11/Paint_by_numbers_Animation[1]-thumb-420x420-9397.gif)