« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次のページ »

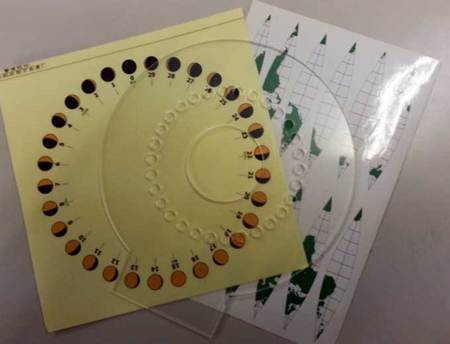

太陽と月の位置により

地球からの月の見え方が変わることを立体的に学習できる

![8978a[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/02/8978a[1]-thumb-450x299-19425.jpg)

月の満ち欠け現象

地球から見える月は、約30日周期で 様々な形に変化しています。

月は太陽の光を反射して光っています。

そのため、太陽の光があたっていないところは暗くなって、地球からは見えません。

月は地球の周りを回っているので、地球からは、太陽の光を受けて半分だけ明るくなっている月を、前から見たり、横から見たり、後ろから見たりすることになります。

満月のように丸く見えたり、上弦(じょうげん)や下弦(かげん)のように半分だけ光って見えたり、また 新月(しんげつ)のように全部暗くて月が見えなかったりします。

これが地球から見た月の満ち欠けとなります。

月の満ち欠けを、29.5日の日付けで表わしたものを「月齢(げつれい)」といいます。

![8978c[1].jpg](http://www.kyouzai-j.com/blog/udata/cache/2017/02/8978c[1]-thumb-450x299-19428.jpg)

太陽、地球、月の位置関係を立体的に学習でき、月の満ち欠け現象をシンプルな構造で立体的にわかりやすく観察できます。

透明アクリル製の支持台には地球を設置する穴と月を設置する30個の穴が設けられており、

光源付の太陽で照らすことで月の位置により満ち欠けが変化することを視覚的に理解できます。

透明アクリル製の支持台に貼り付ける月の満ち欠けシール、地球シール付です。

学校教材としても活用できます。

夜、外に出た時に とても明るい日がありませんか?

つい空を見上げて、「ああ、満月だ」って気づくことがあります。

特に冬の空は 澄み渡っていて 星もきれいに見えます。

毎日忙しくしているけど たまには空を見ると ずーっとずーっと昔から

この月をみて 暦をよんだりしたんだな・・・など 思うのも趣があっていいですね。

見え方によって 月の呼び方が違うことや その名前を ぜひ覚えてくださいね。

地球と月です。発砲スチロールでできています。

つい最近の出来事で

米航空宇宙局(NASA)が 地球によく似た太陽系外惑星7つを39光年先の宇宙で発見したと発表しました。大きさは地球とほぼ同じで一部には海が存在する可能性があるということです。

ますます 宇宙のことに関心が高まりそうです。

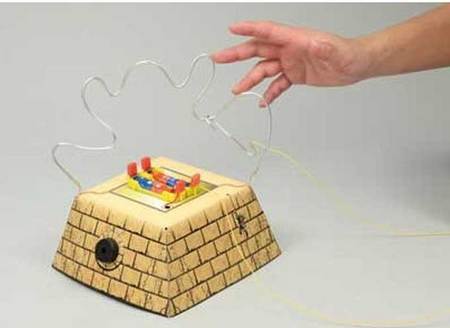

電気が流れると ブザーが鳴って ブルブル振動する!

楽しい理科工作実験教材をしよう

私たちの目に 電気そのものは見えません。

何かにつなぐことで 電気の発生を見ることができます。

電気には(+)と(−)があります。

電卓に乾電池を入れたり、また時計やカメラに電池を入れるとき

必ず電池の入れ方が書いてあります。

この(+)と(−)をきちんとつなぎ さらに、電流のとおることを遊びながら学ぶことができる

教材です。

アルミや導線は電気を通す性質があります。

コースとフックが離れている時は、モーターや電子ブザーには電気が流れません。

しかし フックがコースに触れると 電池から電気がながれるようになり ブザーが鳴りブルブルと振動する仕組みになっています。

組み立てたあとは ブザーを鳴らさないように コースを通過しよう。

中にはいっているものは

■ 紙型パーツ

■ アルミ線

■ 単三電池ボックス

■ プラグ

■ モーター

■ ビニール導線

■ 固定パーツ

■ 電子ブザー

用意するものは

■ はさみ

■ ニッパー

■ セロテープ

■ 単三マンガン電池×2本 です。

以前 テレビで電流ドキドキゲームを見たことがあります。

それは とても大きいもので 何メートルもあるしかけでした。

手にもっている 棒が 導線に触れると ビーって大きい音がするしくみ!

これだったんですね。謎が解けました。

フックとコースの間にいろいろなものをはさんで 電気が通るか確かめてみよう。

●空き缶

●けしごむ

●鉛筆

●お金

などを使って下さい。

電気が通るものと 通らないものの違いはなんだろう?

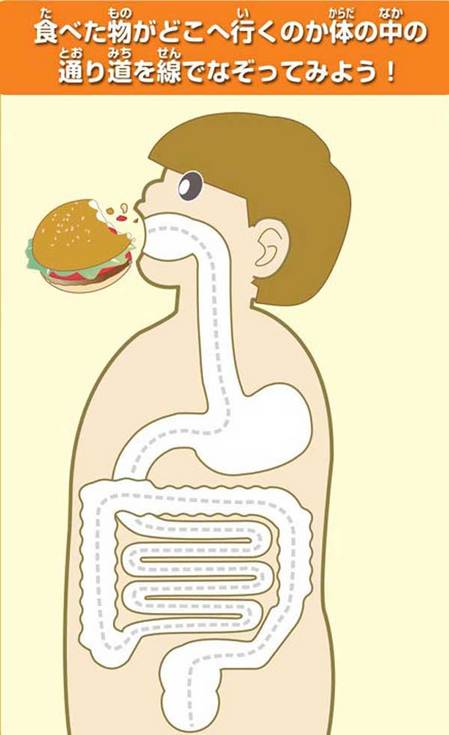

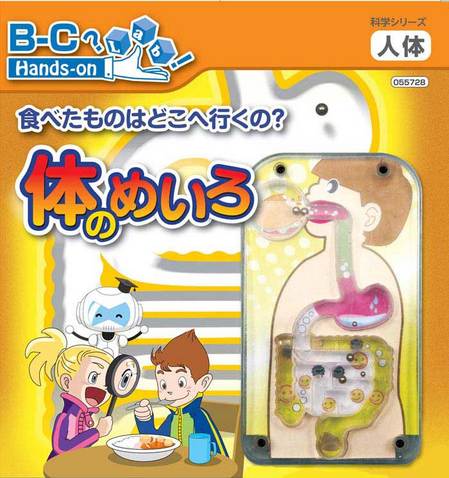

食べ物の、体の通り道は?

食べた物はどこへ行くのでしょう?

今日もたくさん ご飯食べましたか?

私たちは毎日食事をします。

そして 食べたものは うんちになって体から出ていきます。

体の中のどんなところを通っているのか知っていますか?

この教材をつかって 口から肛門まで 玉を転がしていく迷路あそびになっています。

食べ物は、まず口から入ります。

1.口・のどのはたらき

口に入れた食べ物は「歯」で細かくかみくだかれて 「のど」を通ります。

口に入れた食べ物は「歯」で細かくかみくだかれて 「のど」を通ります。

食べ物をよくかむことによって、つば(だ液)が出ます。

だ液には、食べ物の消化・吸収を助けたり、虫歯になりにくいようにする働きがあります。

のどには、飲み込んだ食べ物が 肺に入らないように 閉じたり開いたりするドアのようなものがあります。

空気の通り道が 気管です。

食べものの通り道が 食道です。

2.食道のはたらき

口を通った後の食べ物は、食道というところを通ります。

口を通った後の食べ物は、食道というところを通ります。

食道は パイプのようになっていて 口と胃をつなぐ役目をしています。

●長いパイプ食道

大人になると食道は 20〜30cmの長さになります。

食道にはみんなの腕や足と同じで、筋肉がついています。この筋肉が食べ物を下へ運ぶので

たとえ寝転がりながら食べても、口に戻ってこないのです。

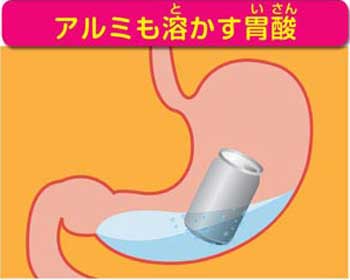

3.胃・十二指腸のはたらき

食道を通った食べ物は、胃を通ります。

胃の中には胃酸という液体が入っていて、食べ物をおかゆのようにドロドロに溶かしてしまいます。

胃を通った食べ物は十二指腸を通ります。

この時に食べ物が体に吸収されやすい形に変わります。

★アルミも溶かす胃酸

胃酸はとても強力な液体です。アルミ缶も溶かしてしまいます。

※!アルミ缶は絶対に食べないでください

★十二指腸の名前について

十二指腸はどうして十二指腸というのでしょう?それは十二指腸は 指を12本並べた

くらいの長さになるからです。

4.小腸のはたらき

小腸まで届いた食べ物は、体に吸収されやすい状態になっています。

この体に吸収されやすいことになることを「消化」といいます。

消化が終わった後、食べ物は小腸を通ります。

ここまで食べ物がたどり着くのに、3時間ほどかかります。

小腸では 食べ物の中の栄養が吸収されます。

★栄養を逃さない小さなはたらきもの

小腸の中には、柔毛(じゅうもう)柔突起(じゅうとっき)という小さな突起がついていて、この突起が栄養をのがさずキャッチします。

★背よりも長い小腸の長さ

小腸はお腹の中できれいに折りたたまれています。それをのばすと長さは5〜9mにもなります。

5.大腸のはたらき

小腸を通った食べ物は、大腸にきます。

大腸は小腸より 太い腸です。ここまでくると 食べ物はほとんど栄養分がなくなった残りカスのようになっています。

大腸では、その残りカスから水分が吸収されます。

うんちの形もここで作られます。

★便秘と下痢

大腸では水分が吸収されるので、十分に水分が吸収されないと うんちがゆるくなって下痢になります。

水分が吸収されすぎると うんちが硬くなって便秘になってしまいます。

★小腸と大腸

大腸の太さは小腸の2倍から3倍もあります。

6.肛門のはたらき

大腸を通った残りカスは 体の外に出されます。

その時にはたらくのが 「肛門」です。

肛門は水道の蛇口のように、うんちが勝手に出てこないように栓をしています。

★なくてはならない大大事な出口

もしも肛門がなかったら、私たちはトイレの中で生活するか

ずっと オムツをつけないといけないことになってしまいます。

この教材をつかって 口から肛門までうまく玉を通して出してみましょう。

何度もそれぞれのはたらきを振り返りながら体の迷路をやってみてね。

最後に人間だけでなく 動物のうんちについても勉強してみよう。

人間のうんちは茶色だけど、ほかの動物は何色?

動物も人間も食べ物によって うんちの色やにおいが変わります。

野菜や葉っぱを多く食べる動物はうんちの色が緑色になり、においもあまりしません。

においが少ないと 肉食動物に見つかりにくくなります。

そういう意味があることに納得ですね。

うさぎ・馬・象は 野菜や葉っぱを多く食べます。

逆にお肉をたくさん食べる動物は

トラ・ライオンですね。

お肉を食べる動物のうんちは、とても黒くてくさいです。

人間も、お肉や脂っこいものを食べると、うんちがくさくなります。

食べ物がどこへいくのか わかりましたか?

さらに 毎日の食事には グループがあります。

体を動かしてくれる食べ物や体の調子を整える食べ物・丈夫な体を作ってくれる食べ物です。

好き嫌いせずに何でも食べれるようになろうね。

※こちらの教材は完売いたしました。ありがとうございました。

ほかにも様々な教材を取り扱っておりますので、ぜひご覧ください。

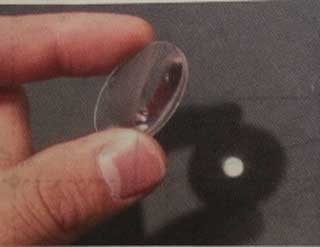

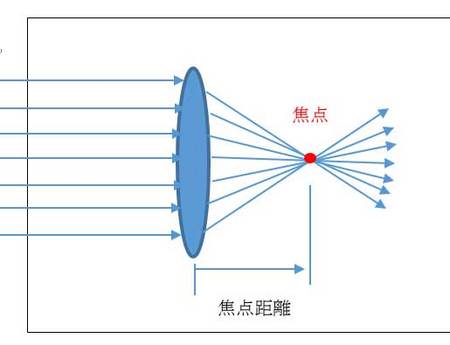

光源からレンズまでの距離によって、

スクリーンに映る像が変化することがわかります。

凸レンズの性質

虫眼鏡などに使われている、中央部がふくらんだレンズのことを凸(とつ)レンズといいます。

レンズを通して、遠くのものや、近くのものを見てみましょう。

見え方に違いはあるのでしょうか?

●遠くのものを見た時

実物と向きが上下左右反転して見えました。

●近くのものを見た時

実物と同じ向きの像が大きく見えました。

●太陽の光を集めてみましょう

太陽の光を集めると 黒い紙を焦がすことができます。

中心部より 煙がたってきした。黒い紙は焦げていきました。

レンズ

レンズの中心を通り、レンズ面に垂直な直線を光軸(主軸)といいます。

光軸に平行な光線を凸レンズの左側から当てると、 光線はレンズで屈折し、右側の光軸上の1点を通過します。この点を凸レンズの焦点といい、レンズの中心からの距離 を焦点距離といいます。

レンズを通して遠くのものを見た時のように、凸レンズで屈折した光が集まってできた 上下左右逆向きの像のことを実像と言います。

レンズを通して近くの物を見た時のように、凸レンズを通して同じ向きに大きく見える像のことを虚像と言います。

虚像は、実際に光が集まってできた像ではなく、凸レンズで屈折した光が目に入って見える、見かけの像です。

この教材は、

凸レンズの性質実験のわかりやすさを追求した、アクリル製の光学台です。

凸レンズによってできる像の変化を観察する実験器具です。

焦点距離の2倍より外側 → 上下反転して小さく映る

焦点距離の2倍 → 上下反転して実物と同じ大きさで映る

焦点距離の外側で2倍より内側 → 上下反転して実物より大きく映る

といったことが 再現できます。

台紙には 目盛があり基準になる場所を簡単に見ることができます。

付属の「ゆらぎランプ」は 電池であかりが灯ります。

三種類の化石レプリカ

アンモナイト・三葉虫・ウニを掘り出します。

アンモナイトや三葉虫などで知られる「化石」は、何億年もの地球生命の謎がつまったタイムカプセルです。

この化石発掘キットは太古の海に生きた無脊椎動物(むせきついどうぶつ)のミステリアスな化石レプリカが自分の手で 発掘できるキットです。

★無脊椎動物とは

脊椎胴部t以外の動物で、背骨、あるいは脊椎を持たない動物をまとめて指します。

★無脊椎動物の分類

無脊椎動物の 主なものとして

●ホヤ・ナメクジウオなどのげんさく動物

●ウニ・ヒトデなどのきょく皮動物

●昆虫などの節足動物

(節足動物は非常に種類が多く、とくに昆虫類は多く,およそ100万種が知られています。

他に,エビ・カニなどの甲殻類や クモ・ダニなどのクモ類,ヤスデ類,ムカデ類,カブトガニ類、その他の綱に分けられます。)

●ミミズなどの環形動物

●タコやイカなどの軟体動物

(軟体動物は,イカ・タコなどの頭足類、イカ綱,ハマグリ・イガイなどの二枚貝類,バイ・ニナなどの巻き貝類,ツノガイ類,ヒザラガイ類などに分けられる。

●回虫などの線形動物

●キュウチョウ・ウズムシなどの扁形動物

●サンゴ・ヒドラなどの刺胞動物(腔腸動物)

●イソカイメンなどの海綿動物

●アメーバ・ゾウリムシなどの原生動物

●その他

彫り出し方

1.大きな紙(新聞紙など)の上に 発掘キットを広げ、発掘棒で本体ブロックを砕いていきます。

2.石が見えたら 石の周りを少しずつ発掘棒で掘っていきます。

3.取り出した化石は布や専用ブラシで土を払い、必要なら水で洗って土を落とします。

箱から出した 掘り出す前のかたまりが アンモナイトになっていて面白いです。

発掘棒と 専用ブラシのみがついているという シンプルなものです。

三葉虫

体が二つの溝によって縦方向に3分割され、左右の側葉と中軸に分かれることから三葉虫と呼ばれています。

また 甲羅を二つ折りに丸めることで軟体部は完全に守られます。三葉虫の化石には 丸くなった姿勢で見つかるものもおおいです。

多くの三葉虫は海底を歩き回り、動物の死骸やバクテリアの層を食べたとされています。

三葉虫が海底を這った痕の化石も見つかっています。また、中には半分埋まった状態で泥をかき分けて進んだものもあります。

その他には、海中を背泳ぎで泳ぐことができたものもいます。

約5億4200万年前から 約2億5000万年前までと3億年ほどにわたる古生代を通して栄え、その間激しく種類が移り変わりました。

発見された三葉虫は1万種類にのぼります。甲羅は石灰化しているためとても頑丈で、化石としても残りやすいのです。

アンモナイト

アンモナイトは見た目からは貝類に思われますが、実は頭足類と呼ばれるタコやイカの仲間です。

アンモナイトは見た目からは貝類に思われますが、実は頭足類と呼ばれるタコやイカの仲間です。

殻は直径数センチから最大では約2メートルのものがあります。

からの内部は多くの隔壁で仕切られていて、オウムガイに似ています。

古生代デボン紀より出現し、中生代の海中で大繁栄。その後、中生代末に絶滅したといわれています。

化石として多く残ったのは やはり殻の部分です。

« 前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次のページ »

- 最新教材記事&動画

-

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 冷蔵庫に貼ってあるプリント類がスキっと解決!スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル(見開きポケットタイプ)

- 行楽シーズンの暇つぶしに最適!お子さんを飽きさせない。わくわくゲームセット

- 子供も大人も嬉しいすべらない定規。nanopita定規セット

- こんなにリアルなショベルカー。最近のダンボール工作のクオリティはすごい。

- 環境にやさしい消しゴム「PVCフリーホルダー字消し」に鮮やかな桜色が登場

- 新生活に頼れるお供。DIYに大活躍!どうぶつの工具 ラチェットドライバーセット ベアパパ

- トロフィーに寄せ書き!これは貰うと嬉しい!!メッセージトロフィー

- 様々なものを挟めて便利に使えるコンパス。マルチコンパス ブラック(梅本デザイン)

- 地味だけど役に立つすごいやつ。「ペンデメクルン」は種類も様々

- 全国のサッカー少年・少女の卵たちへ。室内でも安心して蹴れるフェルトでできたサッカーボールです。

- 卒業しても忘れない・・。最後の席順を寄せ書きに保存。学校色紙 教室

- バレンタインのメッセージカードにもピッタリ!ハラペコ喫茶 ダイカットミニレターセット チョコフロート

- 試験対策は万全に。マークシート用の鉛筆画あるのをご存知でしょうか?

- お正月に最適!遊びながら勉強もできる。日本地図おつかい旅行すごろく

- 来年は辰年!ダンボールで作れるかわいい干支の置物。ハコモ キッズ 動物シリーズ ドラゴン

- これであなたも忘年会や新年会の人気者!トランプマン監修、科学マジック入門3 コップの手品

- リバーシと絵合わせが楽しめる!クリスマスにみんなで遊びましう。

- 日々の暮らしに使える便利な折り紙。暮らしの中の折り紙(小物入れ・リングスタンド・メガネスタンド・金魚飾り)

- プロも愛用するコピックチャオ。「はじめてさんへのコピックデビューセット」であなたも使い始めてみませんか?

- 教材別作り方特集&動画

-

- 3Dで学ぶ【19】

- おもしろ教材【449】

- からくり箱について【22】

- さんすうについて【4】

- アニメーションについて【5】

- ブロックについて【23】

- マジック教材について【63】

- ミニチュアハウスについて【32】

- メイドインジャパンについて【18】

- ランドセルについて【14】

- ロボットについて【42】

- 音楽について【4】

- 家族&大人の工作について【140】

- 家庭科について【13】

- 科学工作について【75】

- 科学実験について【150】

- 学校教材について【14】

- 学童用品【125】

- 限定品【32】

- 工作について【372】

- 香川県限定 うどん県シリーズ【6】

- 自立学習について【12】

- 書道について【15】

- 書道筆について【9】

- 人体模型について【3】

- 地球儀について【5】

- 動物模型について【9】

- 美術教材について【32】

- 防災【6】

- 万年筆について【10】

- 遊び&創意教材について【264】

- 幼児玩具について【86】

- 幼児教材について【92】

- 理科について【103】

- 理科実験について【174】